MADO, POSTE RESTANTE

De même que les lignes de Henri François Rey étaient, en 1980, prémonitoires quant à la suite des aventures de Mado, le port du boubou par Mado cru 1985 fut prémonitoire d'un voyage africain que je fis, beaucoup plus tard (octobre 2002), et dont je revins vice-présidente des femmes de Badoudou (Sénégal). On trouvera deux textes et deux photos de ce passage mémorable dans ce village de brousse à la rubrique voyages. Quant au boubou qui me fut offert par un des habitants de Badoudou, je n'hésitaAu vu du succès de « Mado », mon premier roman publié, il y eut évidemment des projets de téléfilm. Je rencontrais Guy Jorré, Roger Souza, mais, pour des raisons qui n'étaient pas miennes, ces projets n'aboutirent pas. Pas miennes ? Hé oui : les contrats de cette époque ne prévoyaient pas de séparer les droits concernant les livres de ceux concernant leurs adaptations. Je n'étais donc pas seule à décider. En plus de l'éditeur, il y avait aussi l'intermédiaire (j'ignore toujours le nom exact de cette profession) qui cherchait à placer le livre, faisait rencontrer l'auteur et les différents partenaires. Dans mon cas cette personne était l'épouse de mon éditeur.

En face l'intermédiaire entre livre et gens de cinéma, il y avait encore l'intermédiaire des metteurs en scène, comédiens, etc. : les agences de cinéma. Je fis donc connaissance, dans la 1° catégorie de Sylvette Balland et dans la seconde de la très charmante Anne Alvares Correa.

Un jour d'avril 1988, Sylvette me téléphona, pour une nouvelle proposition : Alexandre Adabachian, qui était depuis vingt ans le scénariste de Nikita Mikhalkov, souhaiter devenir le réalisateur de « Mado ». Si le nom d'Alexandre m'était alors inconnu, celui de Mikhalkov ne l'était pas : j'avais vu, entre autres, Les yeux noirs, récemment primé à Cannes. J'allais donc déjeuner chez Sylvette, pour rencontrer Alexandre et Marie-Anne Chazel, qui souhaitait incarner mon héroïne. Alexandre refusa cette interprète. Moi j'acceptais qu'il fît du personnage de Jean-Marie Zerlini, écrivain dans mon roman, un metteur en scène, car, me dit-il, c'était plus facile de montrer le travail d'un metteur en scène que celui d'un écrivain. Il repartit à Moscou (où il habitait) écrire le scénario. Ici j'ouvre une parenthèse nécessaire : le cheminement de mon livre jusqu'à Moscou était passé par une amie commune d'Alexandre et de Sylvette : Musa Turincev, qui, avec son mari, exerçaient, à Paris, du mécénat auprès d'artistes russes.

C'est en juin de la même année que je fis connaissance de Musa, alors qu'Alexandre Adabachian, revenu de Moscou, un scénario sous le bras, souhaitait aller en repérages, avec moi, dans ce village de Port-Lesney, où j'avais situé mon roman. Nous partîmes 3 ou 4 jours, renforcés de Charles Tible, qui devait être producteur exécutif et de Levan Paatashvili, qui devait être l'assistant d'Alexandre Adabachian. Je lus le scénario - Alexandre avait souhaité que j'écrive les dialogues - Il y eut de nouvelles moutures de ce scénario, de nouveaux repérages, en novembre. Et le film se tourna enfin, l'été 1989. Charles Tible avait été remplacé, Levan le fut en cours de tournage. La compréhension de tout cela m'échappait un peu je dois dire. Je découvrais l'abîme séparant le travail solitaire (et tranquille !) de l'écrivain et la grosse machine (à personnes et intérêts multiples) qu'était un tournage (photos à la rubrique cinéma). Y être présente quelques jours me convainquit surtout qu'un auteur était importun dans cette fourmilière agitée, et que, les droits d'adaptation vendus (50% pour l'auteur, 50% pour l'éditeur), il n'avait plus son mot à dire, sur rien. Je m'y fis cependant un ami durable, en la personne du régisseur : Jean-Marie David devenu par la suite réalisateur.

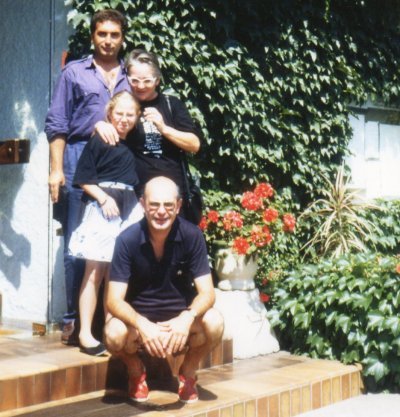

Accroupi : Alberto, mon mari, dont nous fêtions l'anniversaire (qui correspondait à la fin du tournage!) dans un excellent restaurant du Jura, le 14 août 1989

J'eus même avec lui un projet de court-métrage qui devait remettre en mémoire un personnage injustement oublié de mon village natal (Beaumont-le-Roger) : Albert Parissot (1945-1911). Faute de financement, le projet (1990) en resta là. Mais comme je suis une personne obstinée, je revins à la charge des années plus tard (2003) par un autre moyen de communication : un site internet, que je pus concevoir avec Daniel Hervé, jeune Beaumontais plus soucieux de patrimoine que les édiles en place : http://parissot.free.fr

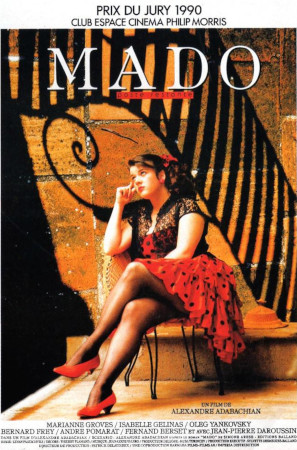

Pour ne pas être confondu avec le « Mado » de Claude Sautet, le film tiré de mon roman sortit, en 1990, sous le titre :

Mado poste restante

Il y eut évidemment de nombreuses critiques, mais à l'exception de celle ci-dessous (tardive : quand le film n'était plus sur grand écran mais sur petit), elles ne concernaient plus mon roman :

Signé Jacques Siclier, dans Télérama, octobre 1991 :

Arménien soviétique de 45 ans, Alexandre Adabachian a été scénariste et directeur artistique des films de Nikita Mikhalkov. On a donc tendance à lui attribuer l'entière paternité de cette œuvre tournée en France, alors que l'histoire, les personnages et le village appartenaient à un roman de Simone Arèse, publié chez Balland en 1980. Précision importante, car l'univers mis en images par le réalisateur n'est pas original à cause de son « exotisme », mais à cause d'une vision poétique due à la romancière. Cela n'empêche pas, bien sûr, que le style d'Adabachian ait apporté un ton d'humour et une sorte de réalisme poétique due à la romancière montrant que ce cinéaste, venu d'ailleurs, connaît Jacques Tati et les frères Prévert. L'atmosphère dépaysante tient à des ruptures de ton subtiles, à des alternatives de comédie sociale, de vague à l'âme et de tristesse diffuse. Marianne Groves y est étonnante.