VOYAGES

Je dois avouer : à présent, les voyages ne me tentent guère. Et dans ma jeunesse, où j'en avais un peu plus le goût je m'étais contentée de la Grèce et de l'Italie. L'histoire, les ruines, les temples, les églises, les musées : je ne m'en rassasiais pas. Et je n'omis pas de faire part de mon enthousiasme à mon ancien professeur de français, par voie épistolaire, n'omettant pas même de citer Anna de Noailles :

Athènes,

Le 20 Août 1968,

Ma chère Sarah,

Oubliée la pluie morne qui tombait sur ce Paris à l'odeur de mégot mouillé lors de mon départ,

« Le jour d'été suffoque, étouffe, perd haleine

Sous l'implacable ciel de blanche porcelaine.

Tout brûle, consumé d'un voile de safran,

Et rêve à quelque acide, invisible torrent... »

... et je dois faire bien des efforts pour secouer la torpeur qui m'envahit au moment où je vous écris : c'est l'heure feutrée de la sieste, vénérable et vénérée institution au sud de l'Europe.

D'impatience je n'ai pu dormir dans le train qui m'a roulée - ou plutôt cahotée - jusqu'à Brindisi, où nous sommes arrivées au gros de la nuit. J'ai somnolé un peu à l'hôtel (dans la mesure où des puces et des gargouillis de robinetterie me le permirent) et j'étais levée très tôt pour admirer enfin cette Méditerranée que je ne connaissais pas. Tout était nouveau pour moi : le bleu électrique et immobile de la mer et du ciel, les taches pastel ou écarlates des fleurs de lauriers-roses et de bougainvillées, l'agacement des narines sous les poivriers, l'insidieuse mollesse moite que nous avons traînée toute la journée par la ville, accostée sans cesse par des hommes courts et replets au charme gominé et caduc des ténors d'opérette.

Enfin ce fut la Grèce - du moins en décidais-je ainsi quand, encore loin des côtes, je m'éveillais sur le bateau, après une nuit frileuse passée sur les chaises-longues du pont des troisièmes classes - La terre et l'eau se confondaient dans le gris-bleu indécis des fins de nuit lorsque l'horizon irradia soudain : l'aube jaillissante transforma tout en une plaque de métal brillant un court instant, puis le nimbe solaire rétrécit jusqu'à son centre, qui rougit, rosit, blanchit, à mesure qu'il s'élevait ; ce fut à nouveau le bleu dur de la veille et la brûlante torpeur, dont nous n'émergeâmes qu'à Corfou, le temps de nous désaltérer de figues fraîches, que des adolescents sombres, venus de l'île, nous vendirent pendant l'escale, et à Ithaque que mes yeux fouillèrent, espérant y découvrir quelque imperceptible trace d'Ulysse !

Le Pirée, enfin, c'est à dire l'arrivée, qui mit des frissons sur ma peau et de la buée dans mon regard : tenacement présente, toute l'émotion éblouie de mon enfance démesurément rêveuse...

Il fallut pourtant encore attendre au lendemain pour nous rendre à l'Acropole. Je n'ai pas eu le choc attendu. Comme la mer fait des galets, l'habitude émousse les angles de notre sensibilité, et les plus beaux sites, à devenir familiers, perdent leur magie. Je connaissais déjà trop l'Acropole par des textes, des photographies, et ce qui en avait été enlevé pour être mis au Louvre. On devrait arriver ici démuni de toute mémoire...

J'ai été plus sensible à Delphes. Mais peut-être n'était-ce que parce qu'il y avait moins de visiteurs, et qu'Eole et Pan habitaient encore l'abondante végétation. Par fétichisme, j'ai cueilli une olive et quelques feuilles de l'olivier millénaire qui précède la tholos, et j'ai bu quelques gouttes de l'eau de la Castallie, que j'ai trouvée meilleure que le Résiné du restaurant où nous faisions la pause de la mi-journée. Le vieux guide, qui déjeunait à notre table, était trop essoufflé pour parler encore et je ne désirais que le silence pour mieux regarder l'extraordinaire paysage autour de moi : la terrasse surplombait la grande forêt sacrée et le golfe d'Itea, voilé d'une brume de chaleur, qui ternissait le bleu ordinairement insoutenable de la mer. Des toiles tendues au-dessus de nos têtes, comme autant de velarium antiques, claquaient et mettaient des jeux d'ombres et de soleil sur les convives ; l'un d'eux - dans un groupe de Français en goguette - s'était ceint la front d'un pampre de vigne et se prenais pour Dionysos.

Moi, je rêvais de revenir ici l'hiver pour voir cet étrange Delphes sous la neige, qu'avait évoqué le guide, où les renards laissent leurs empreintes.

L'ombre d'un aigle est passée sur nous lorsque nous remontions dans l'autocar, comme un rappel de la genèse du site...

Thessalonique,

25 avril 1970

Ma chère Sarah,

Vous serez étonnée sans doute de recevoir une lettre timbrée de Grèce, alors que vous attendiez ma visite. Je devais en effet venir vous présenter cet Oreste, rencontré à Mykonos l'été dernier. Mais, pour des raisons politiques, son passeport lui a été refusé. Je m'étais trop préparée à le retrouver pour me résoudre à être plus longtemps séparée de lui : j'ai pris un billet d'avion pour Thessalonique.

Thessalonique où ... il n'est pas, parti aider ses parents à leur ferme. Il rentrera demain, m'a-t-on dit.

Dès six heures du matin j'étais dans la rue pour découvrir sa ville.

La mer, d'abord. Elle est là, au bout des trottoirs de lauriers-roses, surprenante : houleuse, d'un brun foncé, que je n'ai vu nulle part ailleurs. Je me trompe peut-être : c'est le blanc du ciel qui lui donne cette couleur ? Attendre un peu pour voir...

Seule cliente du café qui vient d'ouvrir. Seule avec ce bonheur trop grand de l'attente (qui donc a dit : le meilleur de l'amour c'est quand on monte l'escalier ?), à surveiller la mer, et le ciel qui durcit. Débordant sur mes doigts quand je mords dans la tartine, le miel doré, fluide, a le goût d'herbes sèches et d'oliviers tordus, de poussière et de fleurs sauvages. Je crois sentir Delphes, avec ses ruches montagnardes. Mais un autre parfum vient envahir mes narines : les pelouses fraîchement tondues, humides d'air marin. Plus une fois je ne pourrai respirer ça sans retrouver Thessalonique.

L'eau demeure Terre de Sienne et continue à clapoter contre le quai. En écho, les paons du jardin public, et le roucoulement enivré, obsédant des tourterelles qui fleurissent la Tour blanche, solitaire, grandiose, et plus grise que laiteuse. Vénitienne ou turque ? Je saurai plus tard.

En mer,

27 avril 1970

Ma chère Sarah,

Les touristes s'agglutinent à Athènes ou dans les îles, et nous allons faire comme eux. Thessalonique la macédonienne, la byzantine, la turque, la juive n'est pas encore dans les itinéraires d'agences de voyages. Son musée était désert. J'y ai beaucoup admiré deux statuettes de mères allaitant, fragiles comme des Tanagra, et d'aériennes bouteilles turquoise, translucides, d'une grâce irrégulière. Il aurait surtout fallu m'extasier devant un cratère intact, pièce maîtresse de cette ville, mais je me suis à peine arrêtée devant : la perfection ne me touche pas, j'ai plus de tendresse pour les objets que le temps a marqué d'une fêlure ou dont l'usage quotidien a usé le dessin, estompé le contour.

Les maisons turques m'ont ramenée à Rouen, avec leurs encorbellements qui diminuent le ciel au-dessus de ma tête. Mais Rouen a subi la guerre, l'urbanisme de la reconstruction, Rouen est en ordre. Thessalonique est un enchevêtrement. Des rues asphaltées, ou simplement pavées - Rouen encore, les bosses en plus - débouchent soudain sur des chemins de terre mal aplanis. La ville basse et la ville haute se rencontrent par des raidillons escamotés derrière un immeuble ou des escaliers soudain surgis d'une impasse, et c'est brusquement le quadrilatère abaissé d'un chantier de fouilles. L'Arc de Galère semble en punition, relégué contre la voie principale, qu'il couronnait jadis.

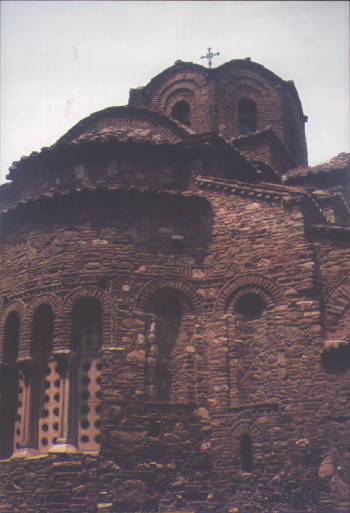

Me pardonnerez-vous : j'ai négligé de me servir de mon appareil photo, ma mémoire me semble une plus sûre boîte, où un chat noir et une poule rousse, se poursuivant dans une ruelle abandonnée, dormiront toujours, plus tenacement présents qu'ils ne l'auraient été, figés sur un papier, sans relief et décolorés par le temps. Et le parfum violent des lilas, mêlés d'envahissants, minuscules rosiers jaunes, est plus tenace aussi que celui que les parfumeurs enferment dans des flacons, tant il m'a assaillie à la sortie de Saint-Georges, rotonde rose - briques et torchis - enguirlandée de mauve et de soufre, Saint-Georges, lumineux jardin et coupole obscure que les mosaïques or et turquoise trouent d'éclairs fulgurants. En franchissant la grille, j'ai retrouvé le bruit, la poussière (mais était-ce bien la poussière, ou une brume de chaleur au ras du sol ?) et milles autres odeurs dont les dominantes étaient les brochettes cuites au feu de bois et les oignons crus.

Avide de tout voir, j'ai négligé de déjeuner pour continuer la promenade malgré mes pieds gonflés de chaleur et ma tête bourdonnante de migraine. Le hasard m'a menée jusqu'à un cimetière juif abandonné, oasis de silence et d'ombre ; les colonnes tombées et le marbre blanc étaient enfouis sous des couverts de lilas et des parterres de soucis. Cet étrange jardin s'achevait sur un ... potager et une maison d'où une femme sortit pour me cueillir du lilas, sans un mot, le visage éclairé par un sourire.

Et c'est ainsi, chargée de grappes blanches, alors que je refermais la grille rouillée et gémissante, que j'apparus à Oreste. De saisissement nous sommes restés muets quelques secondes, et nous avons ri, et nous avons parlé ensemble, chacun dans notre langue. Une voiture nous a frôlés, dont nous n'avions pas entendu l'avertisseur, et le chauffeur a hurlé à la vitre baissé : nous ne regardions que nous. Comment Oreste se trouvait-il là ? Il était rentré plus tôt de la ferme paternelle, avait trouvé mes quelques mots dans sa boîte aux lettres, et il était parti à ma recherche, au hasard, dans la ville...

Il m'a encore fallu marcher, défaillante de fatigue jusqu'aux halles pour acheter des provisions de route avant de prendre le train. Hallucinant spectacle que ces halles où j'ai cru lire Zola : débauche de quartiers de viande sanglante dont le rouge répondait au rouge des montagnes de chouraki - ces brioches spécifiques de la Pâques orthodoxe, couronnées d'œufs peints en carmin - et le vert des olives voisinait avec le rose et le blanc des sucreries, l'or patiné des gâteaux au miel, le violet brillant des aubergines et l'autre vert, plus terne, des courgettes ; toutes ces sensations visuelles augmentées de la rumeur générale allant se cogner au plafond de métal et rebondissant partout ; j'étais étourdie, comme ivre. J'ai dormi comme un enfant dans le train, sans avoir conscience des secousses, des arrêts ; Oreste veillait sur mon sommeil, gardien vigilant.

Et maintenant c'est moi qui veille sur le sien : je vous écris sur le pont du bateau qui nous emmène à Hydra ; la nuit est trop belle pour que je puise dormir, le silence trop parfait.

Cette Thessalonique-ci n'existe plus tout à fait, car un tremblement de terre survenu quelques années plus tard a mis bas les vieilles maisons turques et immeubles plus récents.

Mykonos avec ses moulins et Petro son Pélican fétiche qui me séduisit bien avant Péli l'autre pélican fétiche des pêcheurs d'Antifer, (voir le site du C.H.E.N.E.)

et maintenant Hydra

Positano,

15 Août 1973

Ma chère Sarah,

Je n'aurais osé rêver réalité si conforme aux publicités de voyage. Un village de cubes blancs et roses accrochés au flanc de montagne, des escaliers qui dégringolent jusqu'à la mer, nappe immobile dont le bleu intense fait cligner les yeux.

Quel bien-être dans le jour finissant, lorsque la chaleur se décante. L'orphéon, minuscule au bas du village, continue son aubade à la Madone, qu'on promène aujourd'hui. Les parasols de la plage sont repliés, les bateaux sont amarrés. Après l'entre acte de silence du repas, il y aura la pétarade lumineuse du feu d'artifice sur la mer. Le vent se lève, je quitte la terrasse d'où je vous écris pour la salle à manger où maman lit un ouvrage savant sur Pompéï (le jour j de cette visite espérée depuis ... ma classe de cinquième est pour demain). Les Siciliens seront en retard à table, comme d'habitude...

A Ségeste enfin, comme à Delphes des années plus tôt, je crus voir Pan s'incarner pour moi :

Mes dieux fugaces, dont j'ai tant senti les ombres frôleuses et les haleines bavardes, ont bien voulu, sur un chemin de lumière, m'envoyer un messager : le vieux Pan a mis sa silhouette grotesque au bout du sentier, qui, de pierres en fleurs, mène du temple rose au théâtre blanc.

Son troupeau de craintives brebis a fui notre approche indiscrète, et la montagne a tintinnabulé de tous leurs grelots trembleurs, la vallée pleure de tous leurs bêlements tristes ; lui seul a fait face, de son sabot rageur et de sa corne rebelle, avant de disparaître sur le plus haut gradin, retournant de son pas cadencé dans l'invisible séjour où sont les dieux endormis, et dont mon amour, un moment, l'avait éveillé.

Le premier roman que j'avais écrit, vraisemblablement vers 1971/1972, était d'ailleurs titré « La Voyageuse » car j'étais bien persuadée d'être dans ce moule. Je me trompais, car ce besoin de bouger - qui semble avoir saisi tous mes contemporains - me quitta.

Et, à une relecture ultérieure, ce roman me parut mauvais, je le détruisis.

A dater de 1973, je ne fus plus abonnée qu'à l'Italie, ayant épousé un Padouan (rencontré à Positano). Il y a pire, comme destination...

L'Afrique n'en fut jamais, de ces destinations rêvées. Et pourtant, je m'y laissais entraîner une fois, par une coalition d'amis, autour d'un verre, lors d'une réunion du C.H.E.N.E, dont le directeur avait ses habitudes au Sénégal.

Ce voyage m'inspira deux textes : l'un de souvenirs, l'autre racontant la fondation du village de Badoudou (estuaire du Siné-Saloum, où fut tourné en partie le si beau film de Bernard Giraudeau Les Caprices d'un fleuve). Jusqu'à mon arrivée, cette histoire tenait en quelques mots et se transmettait oralement. Nos amis furent très heureux de la voir écrite par celle qu'ils nommèrent, au cours d'une fête, vice-présidente des femmes de Badoudou. Sous la photo qui marque ce moment émouvant (et où je danse avec la présidente), mes deux textes :

Viendra-t-elle ?

Je n'ai pas dormi, me semble-t-il. Mais est-ce possible que je n'ai pas sombré un moment ? Le temps m'eut paru si long, dans cette obscurité où je n'ose me mouvoir, pour ne pas éveiller cet autre corps en repos près du mien, et dont j'écoute le souffle léger. Chez moi, j'aurais sans hésiter rallumé la lampe du chevet. La lampe jaune de ma chambre jaune, redondance de lumière. Je me serais levée, frissonnant de quitter la chaleur de la couverture. J'aurais animé la cuisine du chuintement de la cafetière italienne, du parfum du lait, quelle que soit l'heure incongrue. Et je serais retournée sous le drap pour lire ou écrire, dans le silence propice.

Ici aussi, j'ai un livre. Celui que je n'ai pas ouvert dans l'avion. Une histoire de loups. J'ai toujours aimé ces bêtes. Il m'est arrivé de me glisser dans l'âme de l'un d'eux, empaillé. Le dernier loup tué en Normandie prétendait la pancarte de l'exposition, dans cette bibliothèque municipale où une comédienne lisait mon texte. On m'a pris en photo près de la bête, je m'en souviens. L'image est dans mes archives, datée : 6 février 1992. après la lecture, qui suivait les discours des élus, après les applaudissements des journalistes, j'ai bu du champagne, mangé des petits fours, en disant beaucoup de mal des chasseurs, à un grand barbu que je voyais pour la première fois. Celui-là même qui était près de moi, à l'aéroport, il y a cinq jours, quand j'ai acheté le livre empli de loups. Il ne m'a pas frappé, alors, que je répétais, dix ans plus tard, la même scène : l'homme à la barbe, le loup, la femme qui écrit.

Ici aussi, j'ai un de mes si nombreux et si chers carnets, un crayon à papier, au corps marine, une gomme blanche, triangulaire, et un taille-crayon d'acier, de ce modèle ancien me rappelant l'école. L'école où il m'arrivait de m'ennuyer, mais dont il me reste ce plaisir des fournitures neuves, si parfumées. C'était alors un plaisir empoisonné puisqu'il signait la fin des vacances, l'ouverture d'une année d'enfermement. C'est à présent un plaisir pur, car il signe l'échappée, la vacance dans l'enfermement répétitif des jours laborieux.

J'ai mis beaucoup de soin à choisir ce carnet-ci, qui serait du grand voyage, et où j'espérais non seulement écrire, mais dessiner, coller des billets d'avion, de bateau, faire sécher des fleurs, intercaler, au retour, des photographies. Ce devait être un carnet de voyage. Comme ceux qui me firent rêver, jadis, dans un musée, ou que je feuillette, imprimés, dans les librairies. C'est de cette race particulière que je voulais être : celle des écrivains-voyageurs. Ne voyager que pour écrire. Etre Pierre Loti à Constantinople, Paul Morand à Venise, t'Serstevens évoquant, entre les dessins d'Amandine Doré, Rome, la Sicile, une fête à Amalfi. Ne voyager que pour retrouver mes lectures antérieures.

Je n'ai encore rien écrit sur le nouveau carnet. J'ai écouté les bruits de la nuit : le souffle de Sophie, la goutte régulière sur le dallage de la douche, le crissement des insectes dans le chaume du toit. Les insectes qui tombent parfois sur le drap humide de nos sueurs, sur nos peaux dénudées. Chaleur et insectes : les deux mamelles de l'insomnie africaine. Il n'est que de patienter. Mon réveil bleu sonnera bientôt pour que j'aille, traversant l'espace noir vers les autres cases, tirer les amis du sommeil. L'espace noir où ont, il y a un instant, grondé les hyènes. Sophie a dû percevoir leur menace, car elle a bougé, soupiré. Nous sommes dans la forêt de Perrault, le loup est derrière le chêne où nichent l'écureuil et la chouette. Nous sommes dans la brousse africaine, la hyène est sous le palmier où, annonçant l'aube, les tisserins innombrables piailleront dans leurs nids suspendus, la hyène est au bord de l'eau, près du fleuve salé, que bordent les mangroves et où, dans la vase laissée par la marée, s'enterrent les crabes sombres, de leur pince unique. Le loup mangera l'aïeule de la petite fille habillée en rouge, et la chèvre blanche échappée dans la montagne. La hyène croquera aussi la chèvre, celle qui a étourdiment franchi la palissade protégeant le village de cases ; la hyène croquera le jeune singe, s'il ne court assez vite au refuge du baobab ou du manguier. Elle est aussi haute, m'a dit l'ami barbu, qu'un de ces ânons gris, à croix de Saint André, qui tirent si vaillamment les charrettes sur les pistes sableuses. La taille d'un ânon, au garrot, avec une tête de chien, et l'arrière train fuyant d'un chat. La hyène est une chimère, et le sphinx qui attend le voyageur, aux portes de Thèbes. A quelle question devrai-je répondre, la rencontrant ? J'allume ma lampe de poche, près du sol, éclairant le cadran du réveil, et j'enfonce le bouton pour empêcher la sonnerie. Eveiller Sophie dans la douceur, d'une caresse sur la joue. Me lever, passer un vêtement, ouvrir la porte que prétend défendre une moustiquaire, trouer l'obscurité du faisceau étroit qui fera briller les yeux du fauve. Le fauve qui s'est tu, a disparu, n'a peut-être jamais été proche car l'écho est trompeur sur les bolongs.

Ayant fait mon office d'éveilleuse, pris mon sac à dos, protégé ma tête de l'indispensable turban, je me dirige vers l'embarcadère, dans l'obscurité persistante. Je dépasse l'auvent qui abrite ordinairement nos repas, intriguée d'une silhouette d'homme endormi sur une table. Et je bute sur une machette posée sur la marche. L'inconnu se dresse, prend l'arme, s'éloigne. Je suis la première sur le ponton. La pirogue, invisible, s'approche de l'échelle glissante, aux barreaux trop espacés, et Babou, notre piroguier nyctalope, tend sa main vigoureuse, son bras musclé, pour nous aider à descendre jusqu'à lui.

Nous naviguons un moment. Accostons sur une île. Ne pas crier en sautant dans la boue, ne pas parler. Croire que la hyène nous attendra pour, à la poursuite du phacochère, traverser l'étendue de sable humide. Rester groupés, Babou sur le flanc droit, l'homme à la machette sur le gauche. Ils se penchent sur des empreintes, dans la lumière grise, encore diffuse, de cette nuit finissante. Ils chuchotent en wolof, et nous désignent bientôt une zone d'herbe, trois maigres broussailleux. L'affût commence. Je suis assise en tailleur, comme les Indiens de mes livres d'enfant, et je regarde intensément, entre les griffes de l'arbuste, sur la gauche, cette forêt d'où surgira la bête. Le silence est aussi absolu que ce bonheur de l'espérance.

Le temps s'étire, la lumière change. A mes pieds, les fourmis et les iules, commençant leurs interminables courses, distraient un moment mon regard de la forêt. J'observe mes compagnons, qui observent l'invisible, jumelles braquées, appareils près à fixer l'image. Après le sable, sur la ligne naissante de l'horizon, une palmeraie se dessine, en ombre chinoise. Et de là monte la boule opalescente du soleil levant. Le ciel rosit, le boule grandit, escalade les troncs, la cime des arbres. Les couleurs durcissent, en même temps qu'arrive le chaudron de la canicule. Babou et l'homme à la machette se dressent. La hyène ne viendra plus.

Qu'importe ? La hyène a rejoint le loup, tellement plus beaux dans mon imaginaire.

Longtemps

Badou Dor était parti depuis longtemps, bien avant le lever du soleil. Il était parti seul, exceptionnellement, ce qui était un manquement aux habitudes de chasse autant qu'une désobéissance aux lois de la tribu, à l'autorité du chef. Il était parti en silence, sans éveiller ni femmes ni enfants de sa case. Même le petit âne gris, au dos barré d'une croix noire, et les deux maigres chevaux n'avaient pas bronché quand il avait ouvert, près d'eux, la palissade de bois tressé protégeant le village de l'incursion des fauves. Badou Dor était jeune, vigoureux, obstiné, empli de secrets désirs : être le plus audacieux chasseur de la communauté et, sur cette gloire que lui confèrerait la mort du grand lion, obtenir la permission de fonder un nouveau village, dont il serait le chef.

Badou Dor était parti depuis longtemps, bien avant le coucher du soleil. Il était parti seul, absolument nu, mais chargé de toutes ses armes : arc, flèches et sagaie aux pointes enduites de poison, machette au tranchant affûté. Il portait aussi dans un sac et une gourde en peau de chèvre, quelques provisions : grains de mil, arachides - cette culture imposée par les blancs de la mission jésuite au bord du fleuve - viande de phacochère séchée et vin de palme.

Badou Dor s'arrêta longtemps sous l'arbre sacré. C'était un baobab immense, qu'il ne fallait pas moins de cinq hommes pour, bras tendus, mains jointes, encercler le tronc. Le village avait été créé à la découverte de cet arbre remarquable, selon la tradition ancestrale. L'arbre était divin, et rien ne se décidait sans le consulter, lui sacrifier un animal, y déposer quelque objet. L'arbre contenait à lui seul l'esprit de la forêt, la sagesse de la brousse, la force du fleuve, et, dans son tronc creux, les corps des chefs et des marabouts.

Badou Dor posa ses paumes sur l'écorce, parlant au baobab et aux fantômes des morts, les assurant qu'à son retour il leur consacrerait la crinière du grand lion et la première coupe de cheveux du dernier né de ses deux épouses. Puis, ayant répandu un peu de vin de palme au pied du géant, il s'éloigna en direction des empreintes du fauve, qu'il pistait depuis des jours. La lune pleine éclairait le paysage de sa lumière spectrale et Badou Dor avançait sans hésiter, vers le fleuve. Le lion viendrait boire avant l'aube et ce serait le moment de sa mort, si le vent ne lui portait pas l'odeur du chasseur. Car l'esprit du vent était versatile, irritable, et pouvait, sans raisons apparentes, malgré les sacrifices, faire alliance avec les fauves, la troupe des singes, le dieu-serpent et les démons-scorpions. Badou Dor pouvait mourir à la place du lion, et son âme alors, envolée de son corps désobéissant, demeurerait errante et sans repos ;

Badou Dor ne rencontra pas le lion. Mais il rencontra l'arbre, à l'heure chaude du découragement, du repos nécessaire, à l'heure du ventre et de la soif. C'était un énorme manguier, aux longues branches chargées de fruits. Un arbre à l'ombre dense, rafraîchissante, sous lequel il ferait bon dormir, palabrer, déguster le miel des abeilles. Un arbre protégeant de l'ardeur solaire, de la clarté maléfique de la lune et des pluies de la mauvaise saison. Badou Dor sut qu'il était arrivé, qu'autour de cet arbre il construirait son village. Badou Dor s'allongea sous le manguier, apaisé, confiant. Il rêva du baobab et des belles croupes de ses femmes, de leurs cuisses dansantes, de leurs têtes altières portant calebasses et fagots, de leurs gestes emplis de grâce quand elles pilaient le mil.

Il rentra à la nuit, priant le chef de bien vouloir réunir le conseil des anciens dès le lendemain. Il leur parla longtemps de sa chasse vaine et de sa rencontre avec le manguier. Ils ne se laissèrent pas convaincre et on dut solliciter l'avis du marabout, ce lien entre les esprits de la forêt et les âmes des ancêtres. Le marabout rendit un oracle stupéfiant : Badou Dor pourrait installer un nouveau village autour du manguier, à la condition d'y sacrifier un humain. Badou Dor le valeureux, Badou Dor le grand chasseur pleura le soir dans sa case, pour la première fois de sa vie car il savait que sacrifier un homme était depuis longtemps interdit, quand bien même cet homme serait un des toubabs en robe de la mission jésuite.

On crut qu'il renonçait, résigné. Mais il retourna voir le marabout. Ils palabrèrent longtemps sous le baobab, et un second oracle, annulant le premier, fut rendu : Badou Dor devrait sacrifier un taureau noir, âgé de quatre ans.

Longtemps il chercha la bête, de village en village. Il la trouva enfin et, l'ayant sacrifiée, il emmena ses femmes, ses enfants, ses vieux parents, ses cinq frères, ses trois sœurs et quelques cousins près du manguier, où ils construisirent le nouveau village, qui porta son nom.

Badou Dor fut un chef vénéré. Et son corps, enfoui sous le manguier, alla rejoindre le peuple des ancêtres et l'esprit de la forêt. Après lui, six autres chefs, de sa parentèle, assurèrent la prospérité du village.

Au septième, bien longtemps après cette histoire, cent cinquante ans, on me la raconta, à moi la toubab venue de si loin, porter, avec mes amis, des livres et des cahiers, des crayons aux enfants, des médicaments aux malades. J'étais assise à la gauche de ce septième homme, tenant le plat de riz dont on m'avait honorée, tandis qu'il faisait distribuer, à chacun de nous, un épi de mil, en remerciement.

Longtemps je me souviendrai de Badou Dor. Et j'irai déposer, si jamais je retourne là-bas, une mèche de mes cheveux au pied du manguier.

Ce voyage me servit aussi lors d'un atelier d'écriture, où les enfants souhaitaient écrire un conte africain. J'apportais mes photos, l'épi de mil, un fruit du baobab sacré, quelques fleurs séchées, un nid de tisserins (non pas dérobé à ses occupants, mais tombé - vide - d'un palmier), et je vins même un jour habillée d'une tenue africaine offerte par un habitant de Badoudou.

Nous avons donc, entre décembre 2004 et juin 2005, écrit ensemble (élèves, institutrice et moi-même) :

Les fabuleux secrets du baobab

(extraits à titre d'illustration)

J'avais déjà permis à de jeunes enfants (école André Malraux de Duclair, année 1999/2000) d'écrire un conte collectif :

Le voyage des deux Indiens

(quelques extraits)