CINÉMA

Je découvris très tôt ce plaisir :Quatre ans et quart

C'était l'époque où les enfants ne payaient pas leur place, pourvu qu'ils fussent assis sur les genoux des adultes. J'étais donc sur ceux de ma mère, au Grand Saint Martin, établissement à triple vocation de bar (rez-de-chaussée en façade d'une rue commerçante du Neubourg), d'hôtel pour voyageurs (au-dessus du bar) et de cinéma (dans le fond de la cour, dans ce qui avait dû être, aux siècles précédents, les écuries d'un relais de poste). La pellicule était en noir et blanc, et la vedette - les mots anglais n'avaient pas encore colonisé nos campagnes - s'appelait Fernandel. J'avais déjà vu l'acteur dans un précédent film, et, croyant en toute bonne foi qu'un même visage ne pouvait représenter qu'une seule personne, j'établis entre les deux histoires une continuité qui n'existait évidemment pas. Je prévins ma mère que Fernandel était un menteur pasque dans l'aut' film... Mentir était la faute la plus grande qui soit, m'avait-on appris. Ce qui, outre la surimpression des deux personnages, n'avait pas manqué de troubler mon jeune esprit ce soir-là, car j'avais surpris ma mère en flagrant délit de mensonge à la caisse du cinéma : elle avait déclaré que j'avais quatre ans (âge-limite de la gratuité), alors que j'étais certaine d'avoir quatre ans et quart. J'avais bien tenté de rectifier ce chiffre erroné, mais ma mère m'avait imposé silence, comme elle tenta, plus tard, d'arrêter mes explications.

Mon père ne m'écoutait pas plus, riant à s'étouffer des aventures militaires de Fernandel. Et il riait encore en sortant du cinéma, sur la route du retour, littéralement plié sur le volant de notre vaillante Juva IV. Ma mère riait aussi, par communication, et aucun de nous trois ne flaira l'odeur bizarre qu'émettait notre véhicule. La maison était à douze kilomètres du cinéma, nous avons donc roulé douze kilomètres avec le frein à main imparfaitement desserré. Quelle surprise de tant puer et tant fumer à l'arrivée ! La première inquiétude passée, le rire de mes parents reprit de plus belle, car cette mésaventure du frein oublié ajoutait un comique supplémentaire à une soirée qui n'en manquait pas. J'étais couchée dans mon lit, séparée de mes parents par la distance d'une chambre intermédiaire, vide, entre la leur et la mienne, que j'entendais encore mon père rire et ma mère protester, pour la forme.

Je m'endormis dans cette rumeur de gaieté, et le cinéma devait toujours demeurer pour moi cette vie parallèle et radieuse où les adultes se montraient faillibles, consentaient aux mensonges, et où les rires, comme les Juva IV, pouvaient rouler sans souci du frein.

Le chant des grenouilles

Et puis il y eut un cinéma, dans mon village-même, là où avant la seconde guerre mondiale, Aston Knight (richissime Américain et excellent peintre) possédait un hôtel particulier du XVI° siècle, dans un parc où il avait fait creuser une piscine. Les bombes de ses compatriotes, destinées au terrain d'aviation allemand, écrasèrent ce domaine.

Quand Aston Knight, rentré aux Etats-Unis au début de la guerre, apprit la nouvelle, il en eût un très grave malaise tant était violent son attachement au domaine et au village même, où il n'avait laissé que des amis. Son manoir n'était plus que ruines, au cœur d'un parc qui retourna à la sauvagerie. Je me souviens d'y avoir joué, et d'être souvent restée rêveuse devant la piscine fendue, où le plongeoir tombé, tordu, achevait de rouiller.

Le terrain fut finalement arasé, le cinéma construit, baptisé, comme l'ancien manoir, Chantereine. Nom doublement significatif, puisqu'au chant des reinettes vivant depuis toujours dans ce lieu traversé par la Risle, s'ajouta celui des comédies musicales. Le propriétaire de cette salle de cinéma était encore un Américain, du sud cette fois, métissé, fumeur de cigares et grand consommateur de chemises bariolées. Il cadrait parfaitement avec le dépaysement, l'exotisme, la magie que représentaient pour nous ces séances de cinéma n'ayant lieu que le samedi soir et le dimanche après-midi. Quand je dis nous, j'évoque essentiellement mon amie Ninette et moi-même, autorisées par nos parents à l'une des séances hebdomadaires quand, enfermées toute la semaine au lycée d'Evreux, nous pouvions enfin retrouver nos familles, nos maisons, et cette liberté dominicale sacralisée par le cinéma. Nos préférences furent très nettes ;: péplums, films de cape et d'épée ; évasions dans le passé : le bonheur n'est-il pas, toujours, derrière nous ?

Je vivais à deux cent mètres du Chantereine, au cœur du village où mes parents s'illustraient dans la pâtisserie, alors que Ninette habitait une maison dans les bois. Si bien que, sortant de la séance du dimanche, nous nous raccompagnons l'une l'autre deux ou trois fois, jusqu'à la nuit, tout le temps nécessaire à revivre l'histoire que nous venions de voir. Et quand nous eûmes la permission d'aller à la séance du samedi soir, plutôt qu'à la matinée du dimanche, notre bonheur fut encore plus grand : Ninette restait à dormir chez moi, et nous avions toute la nuit pour rejouer le film, y ajouter des épisodes de notre crû. Et avant cela, ayant vivement trotté dans la rue mal éclairée séparant le néon du Chantereine de ma lampe de chevet en forme de mappemonde, il y avait cette émotion de tourner la clef dans la serrure de la poche cochère - allait-elle vraiment s'ouvrir ? - et le jeu étrange de pénétrer dans le magasin pour y dérober à tâtons un gâteau, meilleur d'être mangé dans le noir absolu de la boutique au store baissé. Nos doigts devaient bien signer notre forfait sur les poignées des portes, mais mes parents étaient trop généreux, trop indulgents - ou trop endormis ? - pour nous reprocher cette gourmandise nocturne.

Ce cinéma était transformable, plan incliné et rangs de sièges se révélant démontables. Dans cette salle qui ne se ressemblait plus avait lieu le bal annuel de l'Union des commerçants, où Ninette, remplacée parfois par d'autres amies (l'adolescence est cette période incertaine d'infidélité, de doutes, d'errance affective) et moi-même faisions fatalement banquette, encadrées que nous étions des chers parents. Ah, comme nous nous sommes ennuyées, au son de l'accordéon, sous les globes en éclats de miroirs censés attirer sur nos hésitantes beautés tous les regards des princes ruraux... Que l'un d'eux, plus audacieux, osât s'aventurer, malgré les parents et l'obligation d'un choix toujours difficile, il était rapidement ridiculisé, par les commentaires gloussés des amies - aussi envieuses qu'impitoyables - ou par ses propres tares : mains moites, haleine parfumée à la bière, conversation insipide, balourdise générale. Où dont étaient les Jean Marais et Fred Astair, qui nous auraient enlevées sur leurs destriers ou fait valser sans efforts, sans auréoles de sueur, sans pieds écrasés, soufflant la menthe et des mots étincelants entre leurs dents si blanches ? Ah, soupirions-nous, qu'on nous remonte vite le faux plancher, qu'on nous revisse les sièges, et que, rendues au culte de l'écran, nous puissions de nouveau rêver, sortir de nos corps, de nos vies, pour épouser ces formes de déesses, ces histoires extravagantes auxquelles nous n'étions pas promises.

J'ai écrit ces textes pour répondre à un appel de Jean-Claude Penchenat (Théâtre du Campagnol) dans Télérama. A la question : quel est votre plus ancien souvenir de cinéma, il reçut de très nombreux témoignages, dont il inséra une partie à la fin de 1, place Garibaldi (Actes-Sud). Le premier de mes textes figure donc dans ce livre. Et Jean-Claude Penchenat eut l'amabilité de m'inviter à la première de cette pièce consacrée à la mémoire du cinéma.

Il récidiva ensuite avec la mémoire de la danse, pour une pièce superbe, devenue, sous le même titre, un film, qui, fidèle à la pièce, proposa cette gageure d'être un film ... muet, où seuls les corps et la musique ... parlaient. Pièce et film (de Ettore Scola) s'appelaient Le bal.

J'eus également ce bonheur, enfant, d'approcher un cinéaste (Gilles Grangier) qui se fournissait en gâteaux à la boutique de mes parents. Il tourna d'ailleurs l'un de ses films (La cuisine au beurre) dans notre région, et je pus photographier les deux principales vedettes, Bourvil et Fernandel, qui logeaient à l'Hôtel de Paris, tout proche de la pâtisserie familiale.

Je commis également de rares critiques de films (1900, de Bertolucci, et Alice ou la dernière fugue de Chabrol) qui furent publiées dans la revue Esprit, et deux autres, qui, destinées à des amis, demeurèrent inédites :

Macadam cow-boy

Et alors le beau grand gosse baraqué qui croyait à sa baraka se dit un matin dans sa tête et dans sa glace : puisque je suis joli je ferai putain, adieu la plonge dans l'évier cradingue de cette gargote pourrie du sud, je m'en vais plonger dans les draps soyeux des citadines, vieilles pleines de rides et de sous qu'attendent ma queue pour effacer les premières et les soulager des seconds. Pleines de dollars, pardon, ça se passe aux States, et queue de cheval pasque le héros est un coboye qui rue vers l'est. Mais l'est a bien changé depuis les ouesternes de son enfance évidemment cinéphile, et le blues est venu, avec les tantouzes, les partouzes, les piqouzes, les pauv' zigs et la débine. Il fait froid dans le dos dans le Bronx, rien que le mot déjà, on entend la toux du tubard, la menace du tôlier, et l'x final, croix sur les portes et fenêtres des maisons insalubres. Alors, sur la géographie des rêves (qu'a rien de comparable aux planisphères de la communale, communale aussi c'est triste mot précis), on déplace encore les branches du compas, ces deux guiboles faites pour arpenter la Terre. Cap sur les piscines de lait de coco, dans des chemises à palmiers, les grands deviendront riches, et les petits deviendront grands, on aura l'amour, la santé, et peut-être même un costume blanc dans lequel la branche trop courte du compas poussera comme l'autre, égale, pour courir dans les vagues, tout technicolor, saturé bleu, vert, tartines de make-up sur la pellicule, finies les grandes lézardes des immeubles et des avenirs condamnés, encore un mot, lézardes, qui fait éclairs et zig-zag, un mot qui menace, l'orage est proche, et la foudre, et la mort. Elle est venue dans le bus du soleil, après un dernier pipi d'enfant, le petit boîteux s'est oublié sur le siège, parce que la vie l'avait oublié. Et le grand fendard est tout fendi, l'horizon est noir, et l'écran, ze hende.

L'année du lièvre

Tant de douleurs dans ces films... Lequel, durant cette semaine du Festival nordique, me permettrait de souffler un peu, de sourire par une nuit d'hiver ? Je décidais d'essayer Risto Jarva, avec L'année du lièvre, en me mettant près d'une allée afin de pouvoir fuir si l'histoire se révélait aussi oppressante que Baby doll.

Je n'ai pas fui, j'ai dû sourire béatement pendant toute la séance, rire et même essuyer une larme de bonheur. Quelle jolie fable, qui commence le plus banalement du monde : un homme se lève, déjeune vite, mal, court à son bureau, où son patron se révèle mécontent de lui. Déjà, nous nous sommes identifiés à ce visage mou, à cet homme fatigué qui ne se défend plus, essaie seulement d'entendre les derniers oiseaux de la ville. C'est sur ces pépiements que l'histoire commence à s'envoler, car ils emplissent bientôt tout l'espace sonore du film, en décalage avec les images montrant une réunion de travail autour de ce anti-héros, indifférent au sort qui lui est fait. Il suit, moutonnier, il obéit à un ordre, son absence au monde n'est encore qu'intérieure.

Mais sur la route où l'a expédié l'ordre du chef, passe un lièvre. Passe au mauvais moment : la voiture le heurte. Nous sommes toujours dans la banalité : auquel d'entre nous semblable aventure n'est-elle pas arrivée ? Mais nous, alors, nous aurions continué notre route, peut-être, oubliant l'agonie de l'animal. Alors que lui, notre publiciste défaillant, il panse la bête, le prend en charge, s'enfonce avec lui dans la forêt. Et, ce faisant, il s'enfonce aussi en lui-même, et, juste retour des choses, sauve son âme. C'est cette âme, jadis expulsée, qui remonte jusqu'à son visage car le fantôme urbain qu'il était auparavant devient un homme, un vrai, un homme des bois : gestes essentiels, amour nu, parole juste. Il y a bientôt osmose totale entre le lièvre et l'homme, chacun secourant l'autre tour à tour au fil des dangers divers, chacun humant l'ennemi d'un même frémissement des narines. Nous avons peur avec eux, et nous avons, aussi, avec eux, envie d'embrasser les gendarmes. C'est une des meilleures séquences du film que cette transformation des représentants de l'ordre, sévères, arrêtant nos deux amis pour vagabondage, puis, devenant, au fil de la paperasserie où ils s'embrouillent - aucun cas similaire n'est répertorié, et le chef est absent - devenant des hommes, comme l'autre, celui qu'ils voulaient emprisonner. Cette image des gendarmes à quatre pattes dans l'herbe, cherchant les brins de lotier que préfère le lièvre à toute autre nourriture, cette image à elle seule vaudrait d'aller voir le film. Mais il en est dix autres - le film dure deux heures- qui peuvent séduire : beauté des forêts, du lac, passage d'un renne blanc, chouette surprise dans sa veille nocturne. Et qu'on se rassure : puisque c'est une fable, l'histoire finit bien, comme disent les enfants.

C'était le dernier film de Risto Jarva, dont j'ignore tout. Mais je suis certaine pourtant, après avoir vu le film, qu'il est retourné au Paradis, d'où il venait, et qu'avec les lièvres, ses amis, il se roule dans les myrtilles.

Remettant ce texte à Jean-Michel Mongrédien, l'organisateur du Festival nordique, j'appris comment était mort Risto Jarva, et j'en restai saisie, des frissons sur la peau, tant était grande l'osmose entre l'histoire qu'il avait mise en images et son propre destin : le soir de la sortie du film, alors qu'il se rendait à la projection, il fut renversé par une voiture.

Cette même année 1989, j'eus le bonheur de voir mon premier roman devenir un film.

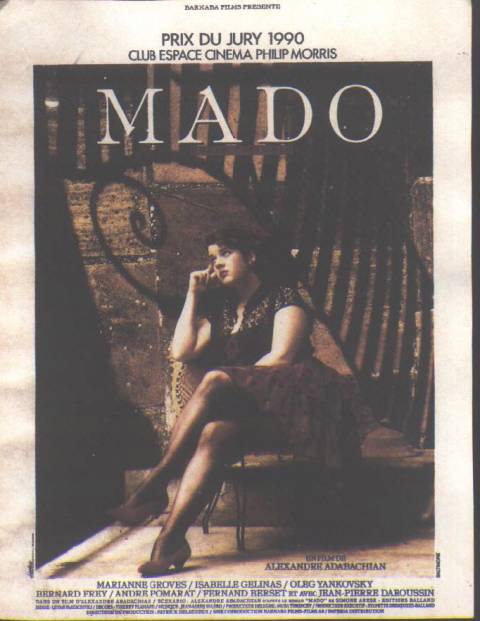

Il y avait eu plusieurs projets, avec la télévision, qui n'avaient pas abouti. Et puis il y eut, au printemps 1988, la proposition d'une rencontre avec Alexandre Adabachian, scénariste habituel de Mikhalkov (dont le film Les Yeux noirs venait d'être consacré au festival de Cannes), qui souhaitait passer à la réalisation. La rencontre eut lieu. Alexandre repartit chez lui (Moscou) écrire le scénario, revint en France pour que je le lise (crayon en main pour les dialogues, car Alexandre - qui avait fréquenté le lycée français de Moscou - parlait un français plus châtié que celui de mon héroïne), et l'accompagne lors de repérages dans le Jura (j'avais souhaité que le film fût tourné dans le village où j'avais situé le roman - Port-Lesney, qui, une vingtaine d'années auparavant, avait déjà servi de cadre à La ligne de démarcation de Claude Chabrol).

Sur un de ces petits carnets qu'il affectionnait, et où il mêlait notes, recettes de cuisine, comptes et citations, mon père écrivit alors : Simone est partie trois jours dans le Jura, pour son film. Après cette phrase, les pages sont vierges, car mon père mourut le mois suivant. Il ne sut jamais que ce qui lui apparaissait comme une aventure rocambolesque deviendrait vraiment un film - Mado poste restante - présent au festival de Cannes comme à celui du film français à Sarasota et du film russe à Quimper, nominé aux César, et dont l'actrice principale (Marianne Groves) recevrait le prix Michel Simon.

En repérages (juin 1988) : Simone Arese entre Alexandre Adabachian (à sa droite) et Charles Tible, devant la chapelle sylvestre de Notre-Dame-de-Lorette, à Port-Lesney6

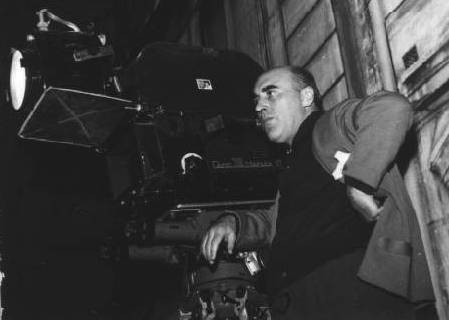

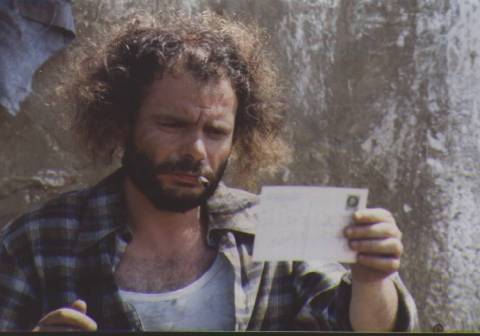

Le tournage (été 1989) : photos de plateau aimablement offertes par Eric Jobin :

Lorsque ce film fut présenté à Rouen, je demandais à ce qu'il fût précédé d'un court-métrage de Claude Duty. Cet ami n'était alors connu que pour ses courts-métrages, le plus souvent burlesques, et un moyen-métrage magnifique, donnant chair et âme à un tableau du musée des beaux-arts de Rouen : Les énervés de Jumièges.

Cette œuvre, qui fut un temps en discrédit, comme tous les tableaux du genre pompier, illustrait un récit légendaire médiéval assez terrible. En sus des personnages humains, Claude donna un fort beau rôle à la Seine, qui séduisit tant de peintres avant lui (voir rubrique Seine en scène). Il s'est, depuis cette belle célébration de notre fleuve, illustré dans deux longs-métrages ayant connu un succès mérité : Cheveux gras, filles perdues et Bienvenue au gîte. Nous figurons ensemble sur cette photo de septembre 2003, en compagnie de Philippe Davenet, lors d'une remise de trophée régional

J'eus d'ailleurs le bonheur de figurer dans un des courts-métrages de Claude (La pucelle des zincs, avec, entres autres, Maxime Leroux), qui détournait l'histoire de Jeanne d'Arc. C'était au cœur d'une foule, et ... on ne me voit à aucun moment. J'eus par contre le premier rôle féminin dans La dernière ligne, court-métrage tourné en 2001 par une classe cinéma du lycée Corneille. J'y incarnais la secrétaire d'un éditeur qui, compatissante aux auteurs refusés, tentait de les sevrer de leur dépendance à l'écriture. Un vrai rôle de composition...

J'ai également fait de la figuration dans un film qui n'est toujours pas sur les écrans. Il montrait les destins croisés de quatre personnages, sur les quais de Seine (on en revient toujours à ce fleuve !) au moment de cette Armada, réunissant à Rouen, tous les quatre ans, les plus beaux voiliers du monde. Pour cette fois, j'étais une vendeuse (sauvage, sans accréditation !) de tee-shirts au logo du C.H.E.N.E.

Enfin j'ai écrit - je ne sais plus dans quel ordre - le synopsis d'un film de fiction pour Christian Moullec, pour la télévision, et les scénarii d'un court et d'un long métrage, le premier consacré à un lieu (le Parc Parissot) le second étant une fiction intitulée J'ai horreur des enfants, et dont les lieux de tournage auraient essentiellement été les bords de Seine et Forges-les-eaux. Mais tout cela n'est resté que du texte, car si le chemin de l'édition, qui mène du manuscrit au livre, est aussi long qu'hasardeux, celui qui mène des synopsis et scénarii aux tournages n'est pas moins difficile.