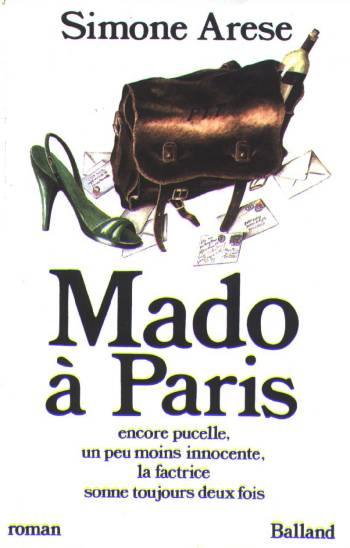

MADO À PARIS

Au vu du succès remporté par « Mado », André Balland souhaitait que j'écrive une suite. Et pas n'importe quelle suite : une « Mado à Paris ». Je refusais, lui proposais deux autres romans, qu'il refusa. Il revint à la charge, avec un argument selon lui imparable : Colette avait bien écrit « Claudine à Paris ». Je lui répondis : certes, mais vous n'êtes pas Willy, ce qu'il commenta en me déclarant l'auteur le plus insolent qu'il ait rencontré.

Passe que, sous la pression, j'accepte d'écrire une suite, mais Mado à Paris, quelle absurdité, quelle idée de ... parisien ! Comme si on ne pouvait pas se plaire au fin fond d'une province... Henri-François Rey, qui m'avait écrit une si élogieuse critique dans Votre beauté en décembre 1980 s'était fait la même réflexion, en quelque sorte prémonitoire :

(...) Certes il est plus facile d'être une femme seule et célibataire dans un petit village où tout le monde se connaît. Car même si la collectivité n'est pas faite d'un amour absolu, il existe entre chacun de ses membres une complicité, une reconnaissance. Dans ce site, Mado peut exister. Elle est solitaire, mais elle participe aux activités de la commune : fêtes, représentations théâtrales, ou défilés. D'une certaine manière, elle est populaire donc elle existe. Elle est reconnue, elle n'est pas anonyme. De cette façon, sa solitude est teintée d'un sentiment de convivialité. Mais imagine-t-on cette Mado, tout simplement par le hasard d'une promotion administrative, transplantée dans une grande ville, fonctionnaire des Postes toujours, mais séparée brutalement de ses racines et de son environnement. Alors nous la voyons, toujours fonctionnaire des PTT, mais dissoute dans la foule, dans l'anonymat le plus fondamental, plongée dans la solitude la plus cruelle. Solitaire dans son travail, car la ville est faite pour susciter la suspicion et la méfiance. Solitaire dans sa vie privée, où ce qui put s'appeler comme ça. Solitaire dans la rue, dans l'autobus ou le métro. Solitaire chaque soir et chaque jour de repos. A peine régardée par les autres qui, lorsqu'ils l'aperçoivent, ont dans l'œil une tonalité qui ressemble à du mépris. Alors Mado la grosse, la vaillante, la réaliste et la rêveuse tout à la fois, n'a même plus les armes d'humour et de générosité pour se défendre et pour survivre. Elle n'est plus qu'elle-même avec son apparence physique déficiente. Sans la moindre possibilité de montrer qu'elle est un océan de tendresse et de générosité. Nous voilà dans le drame le plus noir. Littérature ? Que non ! Ce drame est quotidien, il nous côtoie, il nous entoure, il est celui-là même qui explique et signifie nos villes. Le drame de la solitude, lorsqu'elle devient totale parce que personne, vraiment personne par un clin d'œil, une plaisanterie ou un sourire ne vient vous prouver que vous existez encore. Alors, ce livre si allègre, si fort en gueule, et si réussi, ouvre les portes à toutes les réflexions et les plus lugubres. Mais après tout, cela vient du talent de l'auteur qui est grand, qui sans y toucher, sans insister, nous indique avec une rare précision et une justesse de ton étonnante, tous les pièges qui menacent ce personnage tendre et vivant, comique et pathétique, qui n'a qu'un seul tort aux yeux des autres, de n'être pas séduisant comme on dit, d'avoir quelques graisses de trop, un corps maladroit qui n'inspire pas les célibataires du canton.

Pour me décider à commettre ce « Mado à Paris », il fallait au moins que je trouve pour quelle raison impérative mon héroïne pouvait souhaiter cette émigration absurde... A bien y réfléchir je ne voyais qu'une hypothèse : suivre sa seule amie, Germaine la pute. Car si Mado rêvait d'amour, c'était l'amitié qui assurait sa survie. Voilà, je tenais l'idée ! Je m'offris le luxe d'une année sabbatique pour écrire enfin ce que me réclamait André Balland. Mais, consentante, je m'assurais aussi que, pour le 3° roman que prévoyait mon contrat dans sa maison, je serais libre de mon sujet. Marché conclu. « Mado à Paris » parut enfin, en 1985, tiré à 5000 exemplaires, et s'ouvrant sur la dédicace à mon éditeur : « Pour André Balland, qui s'est montré plus têtu que moi »

J'eus de nouvelles critiques - dont une en Belgique, ce qui me permit de faire connaissance de Jean-Claude Bologne, alors correspondant de « La Wallonie » à Paris. De journaliste il est devenu écrivain (http://www.jean-claude-bologne.com/) et nous sommes demeurés amis, depuis cette rencontre en mars 1985.

- Balavoine(Roger), Paris-Normandie, 02/01/1985 et 01/03/1985

- Bologne (Jean-Claude), La Wallonie, 29/03/1985

- Clères (Christian), Le Ticket de Rouen, mars 1985

- Garcin (Jérôme), Le Provençal, 30/12/1984

- Karoubi (Line), Le Matin, 26/02/1985

- Parment (Roger), Liberté-Dimanche, 16/06/1985

- Ruellan, Les Petites affiches de Normandie, 13/02/1985 et Visages du vingtième siècle, mars 1985

Sans noms d'auteurs, dans les journaux suivants :

- L'Eveil, 21/02/1985

- L'Humanité dimanche, 15/02/1985

- Le Monde, 18/01/1985

- Paris-Match, 01/03/1985

Signé Roger Balavoine, dans Paris-Normandie :

Simone Arese gagne encore

Même si Simone Arese pensait avoir raison en refusant une seconde fournée des amours de Mado, elle aurait eu tort de ne pas écouter son éditeur : « Mado à Paris » possède le même charme tranquille, un peu triste, un peu désolé que le premier. Manque peut-être la campagne des environs de Salins-les-bains, les montagnes au loin, les ruisseaux qui scintillent, le vélo et les petits coups de vin du pays. Mais Simone Arese, ayant ainsi prouvé qu'elle pouvait être docile en gardant son âme, sera maintenant en mesure de penser à ses autres romans. Car c'est bien décidé cette fois : il n'y aura pas de Mado trois. On peut donc lire celui-ci sans se sentir engagé dans une aventure qui aurait pu se terminer dans une cinquantaine d'années avec par exemple : « Mado à la retraite »

Signé Line Karoubi, dans Le Matin :

La solitude d'une postière à Paris

Factrice volante de Saint-Crépin-sur-Loue, Mado revient aujourd'hui en star parisienne. A la suite du départ de son amie Germaine, célèbre prostituée de Rungis, Mado débarque porte des Lilas avec armes et sacoches pour conquérir la capitale. Il ne faut que peu de temps à cette nouvelle Claudine pour se rendre compte que, si Paris vaut bien une messe, elle préfère à tout prendre celle de son cher abbé Poindou, confident des aventures inattendues et cocasses dont elle est l'éternelle victime. Postière de quartier, rivée à son guichet, Mado vit en exilée du cœur. Ses efforts pour rencontrer l'âme-sœur se heurtent à l'indifférence, voire à la muflerie des mâles. Du balayeur joliment surnommé Carte orange, au clochard bon vivant et aviné de la rive gauche, du facteur au routier sympa et gouailleur, tous persistent à ignorer ses charmes pesant 80 kilos toutes taxes comprises.

Devant ces incessantes désillusions, Mado égrène sa solitude comme un chapelet : « C'est toujours comme ça la vie dans les grandes villes. On croise les gens par exception, jamais on ne peut faire un bout de chemin avec eux... » Il faut avouer que ses innombrables catastrophes et gaffes en tout genre ne rallient pas forcément les suffrages. Incendiaire d'un soir, cuisinière à éviter d'urgence (spécialité : la tarte choux-fleur/quetsches) Mado, dite La Scoumoune, devient la cliente improvisée des Bains-Douches. Vêtue d'un boubou, d'une coiffe africaine et de meurtriers talons aiguille, elle entreprend de transformer la piste en plage paradisiaque, armée d'un seau et d'une pelle.

Ses pérégrinations s'achèvent à Etretat, où l'attend une tragique et ultime épreuve. Avec son vocabulaire coloré, ses expressions populaires et sa naïveté drolatique, la fantasque Mado nous attendrit encore.

De même que les lignes de Henri François Rey étaient, en 1980, prémonitoires quant à la suite des aventures de Mado, le port du boubou par Mado cru 1985 fut prémonitoire d'un voyage africain que je fis, beaucoup plus tard (octobre 2002), et dont je revins vice-présidente des femmes de Badoudou (Sénégal). On trouvera deux textes et deux photos de ce passage mémorable dans ce village de brousse à la rubrique voyages. Quant au boubou qui me fut offert par un des habitants de Badoudou, je n'hésitais pas à le porter en 2005, lors d'un atelier d'écriture à l'école Maupassant de Sotteville-les-Rouen, où les élèves avaient souhaité écrire un conte africain, intitulé Les fabuleux secrets du baobab.

Pour en revenir à « Mado à Paris », cette suite eut moins de succès que le tome précédent. André Balland m'accusa d'avoir trop tardé à l'écrire. Et moi je soutins que ce succès moindre était dû à ce que ce n'était pas MON sujet mais le sien...