CONFÉRENCES

La première de ces conférences me fut commandée par Les Normands qui bougent (association créée par le journaliste Dominique Krauskopf, et qui distribue des trophées annuels aux Normands - du cru ou d'adoption - qui se sont distingués dans divers domaines), pour animer un de leurs dîners (à Franqueville Saint Pierre ce soir-là). Aucun sujet ne m'était imposé, mais je décidais, pour être tout à fait en accord avec le nom de l'association, d'évoquer ces Normands qui, au moyen-âge, avaient bougé jusqu' au sud de la péninsule italienne ! Jean-Marie Proslier, également de cette association et de ce dîner, fit plus simple : il parla de lui, de son métier, de ses rencontres.

Les royaumes normands

d'Italie du sud et de Sicile (XI°-XIII° siècles)

Guillaume a conquis l'Angleterre en 1066, c'est dans toutes les mémoires normandes.

Mais il est moins connu - ou plus oublié - qu'à dater de 1037 les fils d'un seigneur de la Manche partirent à la conquête du sud de l'Italie et de la Sicile, où ils créèrent un double royaume, qui dura à peu près un siècle et demi.

Royaume éphémère, éloigné de nous dans le temps et dans l'espace, mais dont les traces sont encore visibles dans l'art, et, plus subtilement, dans les mémoires populaires, en Italie et en Sicile.

C'est donc de ces Normands-ci, qui ont vraiment beaucoup bougé puisqu'ils ont même poussé jusqu'aux Baléares, en Tunisie, en Grèce et en Terre Sainte, que je vous entretiendrai ce soir.

La constitution de ces deux royaumes est à rattacher à un fait d'abord anodin, courant à cette époque : un pèlerinage.

Saint Michel, très vénéré en Normandie, avait un sanctuaire, en Italie, où il était apparu, sur les pentes du mont Gargano. Des reliques du saint (un morceau de son manteau et la trace de son empreinte sur du marbre !) avaient été rapportées au Mont Saint Michel, par les envoyés de saint Aubert.

A l'époque qui nous intéresse, en 1016 très exactement, des pèlerins normands rencontrent, sur ce mont Gargano (bientôt francisé en Gargan, nom que porte d'ailleurs un quartier de Rouen) un certain Mélès, aristocrate lombard en révolte contre les Byzantins qui se considéraient toujours comme les maîtres dans ce sud de l'Italie. Ce Mélés, et le prince Guaimar de Salerne, demandent de l'aide aux Normands (un émissaire du prince vint même en Normandie pour y lever des troupes). De premiers contingents normands débarquent donc, dans un pays où la situation est très confuse. Si en effet les byzantins se considèrent toujours comme les maîtres, dans les faits c'est plus compliqué. La Pouille et la Calabre sont bien aux Byzantins, mais la Sicile a été conquise par les Sarrasins, Gaëte, Naples et Amalfi forment trois républiques, Bénévant, Capoue et Salerne sont les capitales de trois principautés lombardes, bordées au nord par l'état pontifical et le duché de Spolète. Byzance n'a pas su imposer sa langue, ni son droit (c'est le droit lombard qui persiste) et, trop éloignée, ne protège pas suffisamment les populations des incursions sarrasines. Les villes se défendent elles-mêmes, d'où des milices, des alliances, et des retournements d'alliances, dont nos Normands vont profiter. Leurs premières victoires aux côtés des Lombards leur assurent quelques terres et quelques épouses locales.

En 1037 enfin arrivent les fils de Tancrède de Hauteville, seigneur de la Manche, qui avait peu de terres mais beaucoup d'enfants, de deux mariages successifs : 12 fils et un nombre de filles que l'Histoire n'a pas retenu. Trop de fils pour trop peu de terres. Les premiers à partir sont Guillaume Bras de fer et Dreux. Suivront : Onfroi, Robert Guiscard ( = le rusé) et Roger. Ce sont ces deux derniers qui créeront le double royaume.

Si, dans ces royaumes, ils s'illustreront par leur tolérance (à une époque où ce n'était guère de mise), le temps de la conquête (1037-1072) est un temps de pillage, où tous les coups semblent permis. Ils affament les populations en brûlant les récoltes, ils changent de camp, renient leurs alliances, parfois leurs épouses. On les craint bientôt plus que les Grecs et les Sarrasins. Ils ont pour eux la ruse et une faculté d'adaptation peu commune puisqu'ils sont capables de construire des machines de guerre pour les sièges, ou des forteresses aux points stratégiques, et, enfin, quand il s'agit de prendre la Sicile, une flotte.

L'Italie su sud est à peu près conquise en 1060, et, douze ans plus tard, la Sicile leur appartient.

Victorieux, ils peuvent devenir tolérants. C'est cette qualité qui les rendra illustres mais qui, également, les conduira à perdre leur royaume.

Cette tolérance, qui n'avait pas été de mise ni avec les populations autochtones, ni avec les Byzantins, ni même, parfois, entre eux (on vit parfois des frères se combattre), ils l'appliquent d'abord avec les Sarrasins, leur laissant la vie sauve après leurs défaites en Sicile, et le droit de pratiquer leur religion, de suivre leurs lois, d'avoir leurs tribunaux, leurs juges. En droit privé en effet, chaque sujet des rois normands est régi par le droit de son ethnie. Et en droit public, c'est un mélange qui est élaboré, à partir des droits lombard, byzantin, normand, sarrasin. La langue de cour est le français, mais les actes sont rédigés en latin et en grec, parfois en arabe. Tout est à l'avenant : le roi reste catholique romain, mais il s'habille à la mode byzantine et adopte la coutume des harems musulmans (où ils n'auront d'ailleurs que des femmes musulmanes, par souci, sans doute, de ne pas froisser le Pape !).

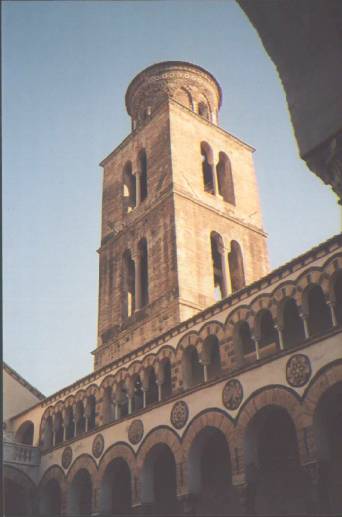

L'extrême liberté qui est de mise assure la pérennité des différentes communautés qui, sur le plan artistique vont donc s'enrichir pour donner naissance à un prodigieux mélange, l'architecture normande étant décoré de sculptures arabes, de mosaïques byzantines. Il faut imaginer Palerme à cette époque, résonnant de la musique des cloches autant que de l'appel des muezzins (la capitale de la Sicile comptait 300 mosquées en 1072, au moment où elle est conquise par les Normands), mélangeant les couleurs de peau autant que les différentes modes vestimentaires. Palerme par ailleurs emplie de jardins, alimentés en eau par un extraordinaire réseau de citernes. C'était, aux dires des visiteurs, la plus belle ville et la plus belle cour du moment. Il en reste aujourd'hui des églises, le palais des rois normands, et leurs tombeaux dans la cathédrale. A Piazza Armerina, un gros bourg de l'intérieur, on peut assister en Août, au Pallio du roi Roger. Sur les célèbres charrettes siciliennes, le décor représente souvent la légende de Roncevaux, apportée évidemment par les Normands. Et les non moins célèbres marionnettes (dont un spectacle eut lieu à Rouen il y a dix ou quinze ans) racontent les différents épisodes des batailles entre Normands et Sarrasins. Un vin célèbre a été nommé vino normano (vin normand).

La dernière princesse normande, Constance de Hauteville, épousa un fils de l'empereur Barberousse. Le royaume des Normands passa donc aux mains des Souabes, puis des Anjou que le pape appela en renfort pour lutter contre l'empire allemand.

Les rapports entre les Normands et les papes successifs avaient beaucoup varié tout au long de cette période puisque les Normands s'étaient même offert ce luxe d'en retenir un prisonnier plusieurs mois (Léon IX, de juin 1053 à mars 1054). Frédéric II lui-même, fils de Constance et empereur d'Allemagne fut excommunié deux fois. Ce qui ne l'empêcha pas de participer à une croisade et de devenir roi de Jérusalem en 1229. sa mort en 1250 marque la fin du royaume normand en Sicile.

Un autre de ces Normands illustres, petit-fils de Tancrède de Hauteville seigneur de la Manche fut Bohémond, chef de la 1° croisade, et qui créa la principauté d'Antioche ; sa dynastie s'éteignit peu après la disparition des royaumes normands : en 1287.

J'ai beaucoup, beaucoup résumé près de deux siècles d'histoire. Je ne souhaitais pas, évoquant ces Normands, faire œuvre d'historienne. Je voulais seulement vous donner envie de bouger jusqu'en Sicile. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un espèce de jumelage entre la capitale des anciens rois normands et nos actuelles capitales administratives ? Des échanges ? Des voyages ?

A quelques kilomètres d'ici, sur la côte des deux amants, l'histoire des Normands de Normandie, d'Angleterre et des royaumes italiens se trouve rassemblée dans une légende, qui fut d'abord transmise oralement, puis écrite par Marie de France, dont le nom ne recouvrait pas un titre princier mais une origine géographique : Marie vivait en Angleterre, mais venait de France. Et un passage de ce texte (Le Lai des amants, qui compte des amours évidemment contrariées) fait allusion à une tante de Salerne devant fournir un breuvage fortifiant. Or Salerne fut la première faculté de médecine de toute l'Europe, tout au début des conquêtes normandes...

Quelques années plus tard, Rouen fut effectivement jumelée, avec ... Salerne, et, devenue membre de l'association de jumelage, je me rendis dans cette ville en octobre 2004

Je connaissais déjà cette région pour y être allée en vacances avec ma mère, en août 1973. C'était une manière plaisante de fêter son soixantième anniversaire, en visitant Pompéï, Herculanum, Amalfi, les pentes du Vésuve, tout en logeant à Positano.

On peut aussi se rapporter, si on est curieux du Lai des deux amants de Marie de France, à mon texte éponyme dans la rubrique nouvelles

La conférence suivante me fut demandée deux fois : lors d'une prestation à quatre voix (Les relations insoupçonnées entre la Normandie et le Brésil aux XVI° et XVII° siècles), le 15 octobre 2000, et en juillet 2003, pendant la grande fête de l'Armada, où les commerçants de Rouen, désireux d'être associés aux animations qui se déroulaient essentiellement sur les quais, adoptèrent, dans plusieurs quartiers, les pays des bateaux présents. C'est donc dans un bar - où se buvait évidemment de la Caïpirin (je ne suis absolument pas sûre de l'orthographe, seulement du goût !) que je lus ce texte :

La première fête brésilienne à Rouen

(1550)

Je commencerai ce récit par une citation de circonstance : « Ceux qui n'ont pas été sur la mer n'ont vu que la moitié du monde » Elle est de Jean de Léry, un des intrépides navigateurs du 16° siècle.

Le premier de ces intrépides fut Christophe Colomb, qui découvrit un nouveau continent, en 1492, en croyant avoir atteint la Chine de Marco Polo en partant vers l'ouest. Trouver des peuplades primitives vivant dans la jungle en place de sociétés évoluées installées dans des villes ne lui fit pas remettre en cause sa conviction, et il mourut sans savoir ce qu'il avait réellement accompli. Mais ses voyages en suscitèrent rapidement d'autres, d'Espagne encore et du Portugal, deux pays rivaux, qui en appelèrent au pape pour tracer une frontière sur ces découvertes. Le pape traça donc une ligne tout virtuelle, dès 1493, sur l'Atlantique, pour délimiter ce qui reviendrait aux uns et aux autres. Il rectifia d'ailleurs la ligne l'année suivante, ce qui ne lui coûtait pas grand chose mais lui vaudrait, plus tard, cette boutade de François 1er, demandant à voir le testament d'Adam. Si les Espagnols et les Portugais furent en effet les premiers à mettre pied, armes et bible sur ces terres lointaines (ce que d'ailleurs on leur conteste à présent au profit des Vikings), d'autres Européens s'y intéressèrent par la suite, dont ceux sur lesquels je vais me recentrer : les Normands, surtout dieppois et rouennais.

Le Brésil avait été découvert par Pedro Alvares Cabral, portugais, en 1500. Il n'y trouva non plus l'or, l'argent, la soie les épices, mais, essentiellement, des forêts où poussait un arbre, dont la couleur rappelait la braise (brazil), qui put servir à teindre les étoffes, aussi bien - si ce n'est mieux - que la garance orientale. C'est ce commerce qui attira nos marins et armateurs. Les frères Verrazano, Italiens originaires de Lyon, installés à Rouen, firent voile vers Terre-Neuve, puis l'Amérique du Nord, avant d'entreprendre trois voyages au Brésil, sur des bâtiments appartenant à Jehan Ango, richissime armateur dieppois, qui possédait un palais en ville et un manoir en campagne. Le premier où fut royalement reçu François 1er, devait brûler, mais le second existe toujours, et se visite. Il est célèbre pour son architecture à l'italienne et son énorme colombier. Des Brésiliens ont dû connaître ses murs car l'armateur en avait quelques-uns dans son personnel. C'était en effet la coutume de ramener, pour preuve de ces lointaines expéditions, quelques sauvages, consentants ou non, en échange desquels, rarement plus consentants, on abandonnait des marins européens sur ces rivages exotiques, avec mission d'apprendre la langue du pays, d'enseigner la leur à ces étranges peuplades qui, scandale, vivaient nus et se montraient parfois cannibales. Il était d'autant plus urgent de les convertir. Nos marins qui n'étaient pas mangés s'y essayèrent assez peu, plutôt gagnés par le mode de vie indolent de ce pays qui leur semblait assez conforme au Paradis décrit dans la Bible.

C'est entre les années 1525 et 1550 que Rouen, peuplée de 50000 habitants, fut la plus florissante ; l'enrichissement de la cité profite aux arts : le Livre des fontaines de Jacques Le Lieur date de 1525, le palais de justice est achevé en 1526, le gros horloge en 1529, la cathédrale en 1530, l'hôtel de Bourgtheroulde en 1532, Jean Goujon - ou un de ses disciples - œuvre à Saint Maclou et à la fierte St Romain en 1541. Un armateur se fait construire, rue Malpalu, un hôtel particulier , dont il ne reste rien, hors deux panneaux de chêne, qu'on peut voir au Musée des antiquités, et qui représentent l'Isle du Brésil, où des hommes nus abattent des arbres, les écorcent, les chargent dans une barque à destination d'une nef ancrée en mer. Masseot Abaquesne, le faïencier, installe ses fours rive gauche, alors quasiment vierge d'habitations jusqu'à Sotteville. C'est dans ce quartier même que, bien plus tard, le père de Pascal eut une verrerie (dont le souvenir perdure sur une place dite de la verrerie). Et c'est sur cette rive gauche que débuta, en octobre 1550, la grande fête qui nous intéresse.

A toute fête, son justificatif. Ou, plutôt, ses justificatifs : officiels et officieux. Les premiers étaient de recevoir le couple royal, selon cette habitude des Entrées de ville, et de célébrer la paix juste signée avec les Anglais après qu'ils nous aient rendu Boulogne au printemps. Les justificatifs officieux, souterrains, étaient moins royaux, moins nationaux, moins reluisants : bassement économiques. Il fallait rivaliser en éclat, en originalité avec Lyon ayant précédemment fêté les souverains, et qui prétendait, comme Rouen, être la seconde ville du royaume. Il fallait également relancer le commerce atlantique, dont l'engouement passait un peu, malgré les incursions de Jacques Cartier vers le Canada. Cette cérémonie fut donc une opération de propagande, de communication dirait-on aujourd'hui.

Le souverain n'est plus François 1er, mais son fils Henri II, qui a épousé Catherine de Médicis en 1533, alors qu'ils étaient adolescents l'un et l'autre. Leur union, stérile pendant dix ans, avait été soudainement prolifique puisqu'en juin 1550 Catherine avait accouché pour la cinquième fois.

Les préparatifs de la fête commencent dès août, et, le 27 septembre, la cour fait halte au prieuré de Bonne Nouvelle (nommé ainsi, prétend l'histoire ou la légende, depuis que l'annonce de la conquête de l'Angleterre par Guillaume avait été faite à cet endroit. Le nom est resté, à présent accolé à ... une prison, dont les occupants doivent bien s'interroger d'une pareille appellation !). Les derniers jours du mois se passent en messes diverses. Enfin, le 1er octobre, faubourg Saint Sever, le roi prend place, sur un trône couvert de drap d'or, dans une galerie à arcades montée pour la circonstance. Les villes n'étant plus toujours fortifiées, on n'hésitait d'ailleurs pas, si besoin était, à reconstruire, en trompe-l'œil, de fausses portes. Le défilé commence, avec les archers de l'amiral d'Annebaut, gouverneur de Normandie et qui, avec Ango, a eu un rôle non négligeable dans la défaite des Anglais. Suivent les ordres religieux, les corps de métiers (marchands de grain, de vin, auneurs de drap, vendeurs de poisson), la police de la ville (50 arbalétriers et 40 sergents de ville, conduits par le vicomte de Rouen, au son des fifres, tambours et cuivres), les magistrats du bailliage sur des mules, les gens de robe, 200 bourgeois et marchands à cheval avec leurs laquais, les corps constitués (cour des aides, amirauté, eaux et forêts, cour du parlement, huissiers et avocats sur des mules). Viennent ensuite 1500 soldats, suivis de 300 arquebusiers. Puis, première scène de genre, imitée de l'Antique : 18 gladiateurs combattant par 3. Cinquante capitaines encadrent finalement 6 enseignes des armes de Normandie, lesquels représentent les anciens hommes de guerre ayant servi le royaume lors des conquêtes d'Angleterre, d'Italie du sud et de Sicile.

Ce long défilé est suivi de chars allégoriques, sur le modèle de ceux décrits par Pétrarque dans ses Triomphes. J'insiste sur la mode à l'antique, qui prônait beaucoup ces chars (dont nous avons gardé de belles représentations sur les vitraux de l'ancienne église Saint Vincent, remontés dans la récente église Sainte Jeanne d'Arc). Le premier est le char de la Renommée, tiré par quatre chevaux blancs, auxquels on a ajusté des ailes, et où figurent six hommes en armure. Derrière lui 57 figurants représentent les rois de France, précédant le char de la Religion, tiré par des chevaux travestis en licornes, et que montent des hommes habillés en Turcs. Sur le trône de ce char, la déesse Vesta, évidemment ailée, tient le modèle réduit d'une église. De jeunes femmes symbolisant Majesté, Vertu, Révérence et Crainte l'encadrent. Des groupes de fantassins représentent ensuite la Victoire de Boulogne, avec cet anachronisme d'être costumés en Romains, tels que Mantegna, le peintre padouan, les a représentés dans son triomphe de Jules César. Leur emboîtent le pas d'autres fantassins, costumés en Turcs, en Orientaux, et traînant derrière leurs chevaux déguisés en éléphants, quelques misérables captifs, toujours sur le modèle des œuvres de Mantegna.

On croit bon d'alors respirer grâce à un petit intermède musical joué sur 6 instruments à vent, annonçant la très gracieuse Flore entourée de 2 non moins charmantes nymphes jetant des fleurs à la foule, tableau vivant cette fois inspiré du Printemps de Botticelli. Sur le troisième et dernier char un sosie du roi trône sous la protection de la déesse Fortune, qui avait probablement beaucoup répété son rôle car elle se tient en équilibre sur une roue d'argent, ses ailes déployées, et ses mains posant une couronne sur le royal chef. Les 5 enfants royaux sont également représentés, dont le dauphin sur un cheval. On a négligé de représenter la reine, car, selon l'étiquette en vigueur, elle n'entrera pas en ville ce premier jour de fête, mais seulement le lendemain. Elle ne perd cependant pas une miette du défilé puisqu'elle en oublie de goûter aux fruits et sucreries qu'on lui propose, alors que sa gourmandise est proverbiale. Des hommes d'armes et une troupe de 300 enfants d'honneur ferment la marche. Ou, plutôt : l'ouvrent, puisque le roi, enfin, peut quitter son poste de spectateur pour, sur son cheval de parade, se diriger vers la ville, non sans être annoncé de trompettes et escorté d'un amiral, quelques ambassadeurs et 7 cardinaux.

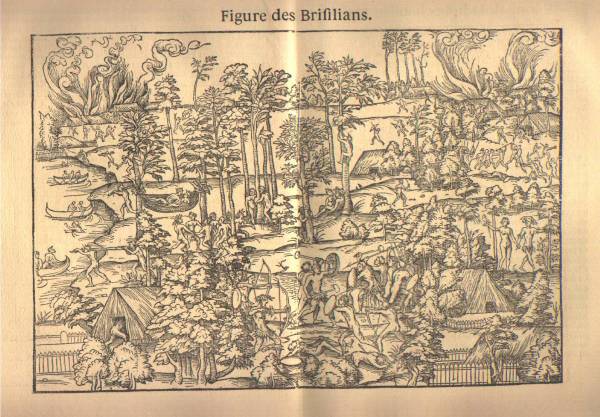

A peine s'est-il mis en marche qu'il doit s'arrêter pour assister au spectacle des Brésiliens, près du monastère des Emmurées (dont le nom a perduré également bien que le couvent ait depuis longtemps disparu). Il y avait là une saulaie, dans une grande prairie, qu'on a, pour la circonstance, transformée en forêt tropicale, soit qu'on ait peint les troncs des arbres en rouge, soit qu'on en ai planté de faux, aux troncs également rougis et aux ramures faites de buis et de branches de frêne liées en formes de palmes pour faire exotique. On a renforcé l'illusion de buissons divers, et dans cette jungle approximative, on a installé singes et perroquets, dont le commerce était prospère, et qu'on a enchaînés aux branches par sûreté. Aux extrémités du terrain, on a construit des cases entourées de palissades. Parmi cette flore et faune pittoresques 300 Brésiliens vaquent à leurs occupations ordinaires. 250 d'entre eux n'étaient pas plus brésiliens que moi, mais assurément normands, marins embauchés pour de la figuration de circonstance, auprès de 50 vrais sauvages importés, identifiable à leurs oreilles et lèvres percées et entrelardées de pierres. On s'en donne à cœur joie pour cette pantomime, courant nu après les singes, tirant sur les oiseaux avec arcs et sarbacanes, simulant - ou ne simulant pas - sommeil et plaisir dans les hamacs, découverts en même temps que cet étrange continent. Quelques-uns coupent du bois, qu'ils portent vers un fort ou troquent contre des babioles auprès de figurants demeurés des marins. Du fort, des barques plates emportent le bois vers un bateau ancré en Seine. Clou du spectacle, une guerre éclate bientôt entre la tribu des Tupinambas et celle des Tabagères, conduits par leur roi Morbicha. On semble s'assommer et s'étriper abondamment jusqu'à ce que les vainqueurs mettent le feu au village des vaincus. Les archives n'on pas gardé mémoire du nombre de blessés réels, pas plus qu'elles n'ont dit ce qu'étaient devenus les Brésiliens. Nous savons cependant que, douze ans plus tard, trois d'entre eux (les seuls encore vivants ?) furent questionnés par Montaigne, assez mécontent de son truchement (=traducteur) et qui rapporte avoir trouvé ces hommes bien misérables de s'estre laissez piper au désir de la nouvelleté, et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir sous le notre.

Après ce spectacle haut en couleurs, Henri II en vit encore un autre, depuis le pont, intitulé le Triomphe de la Rivière, où les dieux, nymphes, muses et déesses le disputaient aux dauphins, tritons, char de Neptune et aguichantes sirènes, tout ce beau monde se jetant du pont ou surgissant des eaux. C'était encore le triomphe du trompe-l'œil, pour séduire le royal regard.

La Seine était d'ailleurs encombrée de bateaux et galères, car un combat naval entre Normands et Portugais avait lieu, dont les Normands - est-ce une surprise ? - sortaient victorieux. La porte, la porte enfin, présentait les Sibylles, avant que les Harpies ne soutiennent Hector devant la cathédrale, et qu'une énorme machine bourrée d'automates présentât un salmigondis d'antiquailles près de La Crosse. Les Champs Elysées eux- mêmes étaient représentés, montrant l'apothéose de François 1er. Enfin, comme il fallait peut-être en revenir à plus contemporain et moins exotique ou antique, tout se termina par un magistral Te Deum en la cathédrale, après un adieu à d'ultimes nymphes gambadant dans un jardin planté devant Saint Maclou.

La fête recommença le lendemain, pour l'Entrée de la Reine, et la propagande trouva son prolongement dans l'édition d'un ouvrage, Entrée à Rouen du roi Henri II, très illustré, qui fut, pour l'époque un vrai best-seller puisqu'il connut deux éditions l'année suivant cette fête. Il fut réimprimé en fac-simile au XIX° siècle. J'ai le bonheur d'en avoir un exemplaire ?

Sur la photo illustrant la première prestation on remarquera, outre Jean-Marc Montaigne à ma droite, un agrandissement, derrière nous, d'une l'illustration d'époque, concernant cette fête brésilienne :

Jean-Marc Montaigne venait de publier Le Trafiq du Brésil, sous-titré Navigateurs normands, Bois-Rouge et Cannibales pendant la Renaissance, qui est une mine de renseignements sur le sujet, abondamment illustrée, dans sa propre maison d'édition (ASI éditions, 28 rue de la Roche, 76000 Rouen), et se préparait à publier ma Nuit d'Etelan (voir rubrique bibliographie).